제철 과일·채소라는 말이 무색할 만큼 요즘은 대부분 과채를 계절과 상관없이 구할 수 있다. 그것을 가능케 해준 것은 바로 비닐하우스다. 그렇다면 그 옛날 한겨울엔 말린 채소와 과일만 먹었을까. 우리 조상이 어떤 사람들인가. 한겨울 얼음을 여름까지 저장하는 빙고도 만들지 않았나. 세계 최초의 온실이 바로 조선에 있었다니, 그 내력을 확인해보자.

♣ 조선에서 세상에 처음 선보인 온실

세상에 온실이 처음 등장한 것은 1619년 독일 하이델베르크에서라고 알려졌다. 이 ‘하이델베르크 온실’은 난로를 이용해 난방하는 단순한 구조였다. 그러나 이보다 170년이나 앞선 조선시대 우리 땅에 훨씬 과학적인 온실이 있었다.

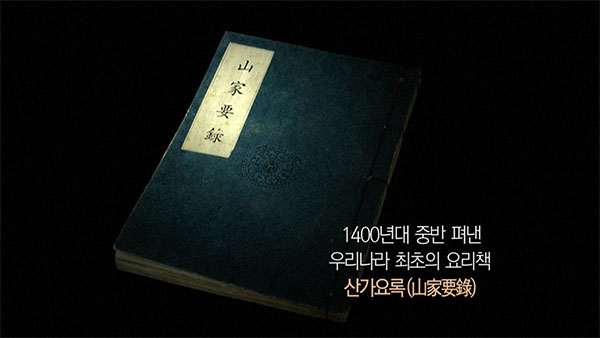

당시 온실에 대한 설명은 1450년경 어의 전순의가 쓴 <산가요록>에서 찾아볼 수 있다. 이 책은 서민 생활에 필요한 다양한 정보를 기록한 책으로, 양잠, 재상, 과수, 채소, 가축 등에 관한 내용과 230여 종류에 달하는 음식의 조리법이 알차게 담겨 있다.

그런데 그중 겨울에 채소 기르는 법을 소개하는 ‘동절양채’ 편에서 당시 온실에 대한 기록을 찾아볼 수 있다. 짧은 세 줄 정도의 기록을 요즘 식으로 풀이하자면 다음과 같다.

임의의 크기로 온실(집)을 짓고, 삼면은 토담으로 막는다. 온실 안의 벽은 종이를 발라 기름칠을 한다. 남쪽 면은 살창을 달고 여기에도 종이를 발라 기름칠을 한다. 온실 바닥에는 구들을 놓되 연기가 나지 않게 잘 처리하고, 그 구들 위에 한자 반(약 45cm) 높이로 흙을 쌓는다.

저녁에는 바람이 들어오지 않게 하고 날씨가 매우 추울 때는 반드시 날개(거적)를 창에 두껍게 덮어주고 날씨가 풀리면 바로 철거한다. 온실 내에는 날마다 물을 뿌려 항상 이슬이 맺히게 하고, 온화한 기운을 유지해 흙이 마르지 않도록 한다.

또 굴뚝을 밖으로 내고 솥을 외벽 안에 걸어서 건조한 저녁에는 불을 때 솥의 수증기가 온실 안을 훈훈하게 만들 수 있게 한다.

간략하지만 상세한 설명으로 누구나 이 내용을 바탕으로 온실을 지을 수 있을 것만 같다. 그런데 사실 온실은 전순의가 발명한 것은 아니다. 그보다 먼저 온실이 언급된 기록이 있기 때문이다.

세종실록 세종 20년(1428)에는 세종의 명으로 강화도에서 귤나무가 잘 자랄 수 있는가를 시험할 때 “수령이 가을에 집(온실)을 짓고 담을 쌓아 온돌을 만들어 보호하였다”라고 적혀 있다. 이뿐만 아니라 이와 비슷한 시기 강희안이 지은 <양화소록>에도 토우(움집)라 하여 온실과 비슷한 내용이 기록돼 있다.

또한 성종실록에는 1471년 궁궐에 쓰는 꽃을 키우는 장원서란 기관에서 한겨울 왕에게 영산홍을 올리자 왕이 “겨울 달에 핀 꽃은 인위에서 나온 것이다”, 즉 제철에 핀 꽃이 아닌 인위적으로 피워낸 것이라며 이후 바치지 말라고 했다는 구절이 있다.

이렇듯 단편적인 기록이 있지만 조선 온실에 대해 오늘날처럼 상세하게 알 수 있게 된 것은 무엇보다 <산가요록>의 공이 크다. 놀라운 것은 그 필사본이 2001년 폐지 더미에서 발견됐다니, 이 책이 아니었으면 우리는 조선 온실의 비밀을 결코 풀 수 없었을 것이다.

▲ 출처: KBS <한국의 유산>

♣ 조선 온실의 공신, 한지

온실이 갖춰야 할 가장 중요한 조건은 난방, 가습, 채광이다. 오늘날과 같은 발전된 기술은 없었지만 조선시대 온실은 이미 충분히 훌륭한 온실로 기능했다. 유럽에서 처음 만든 온실이나 이를 적용한 현대의 온실은 난로로 공기를 데워 실내 온도를 높인다.

이렇게 되면 지상부만 데워져 작물을 키우려면 화분을 이용하거나 땅 위에 또 다른 재배 시설을 설치해야 한다. 그러나 조선시대 온실은 바닥에 구들을 놓고 위에 기름진 흙을 덮었기에 여기에 직접 채소나 꽃을 기를 수 있고, 식물의 발아와 뿌리 생장도 잘 이루어질 수 있었다.

조선시대 온실에는 아침저녁 두 시간씩 온돌을 때고 아궁이에 가마솥을 얹고 물을 끓였다. 이때 나오는 수증기는 온실 안을 채워 실내 온도와 습도 모두를 높였다. 덕분에 서양 온실처럼 공기가 건조해 식물이 마르지 않도록 따로 물을 뿌려줄 필요가 없었다. 온실 바닥과 상부가 모두 따뜻하고, 동시에 가습 기능까지 갖췄으니 식물을 키우기에 더없이 좋은 조건이었다.

이렇듯 조선의 온실이 여러모로 유럽보다 뛰어날 수 있었던 것은 바로 한지 덕분이다. 판유리가 없었던 조선 온실에선 기름을 먹인 한지가 이를 대신했다. 유리나 비닐 온실은 외부와 온도 차가 생기면 실내에 이슬이 맺히게 마련이다.

온실 내부에 맺힌 이슬은 햇빛을 차단해 광합성을 방해하고 실내 온도도 낮춘다. 또 이슬이 그대로 잎이나 꽃, 열매에 떨어져 식물이 상하기도 한다. 그런데 한지를 바른 온실에는 이슬이 맺히지 않는다. 흔히 한지는 숨 쉬는 종이라고 한다.

여기에 기름을 먹이면 방수성은 높아지지만, 섬유 사이사이 미세한 틈으로 수증기 입자는 배출된다. 또한 한지는 온실의 채광도 담당했다. 한지는 기름을 먹이면 팽팽하게 얇아지면서 반투명해지고 빛 투과율이 높아져 온실 내로 많은 햇빛을 투과할 수 있었다. 온실 안에 붙인 한지는 실내에 들어온 햇빛을 골고루 반사하는 역할을 했다.

♣ 현대인도 감탄한 조선의 기술

이렇게 우수한 시설이었음에도, 아쉬운 것은 15세기 이후 전통 온실에 대한 기록이 남아 있지 않다는 것이다. 별도로 온실을 짓고, 기름 먹인 한지와 온돌을 덥히는 땔감 등을 구하기가 민가에선 쉽지 않아 널리 보급되지 못한 듯하다.

학계에서는 <산가요록>을 토대로 조선시대 온실을 현대에 복원한 바 있다. 조선 온실을 최초로 복원한 것은 김용원 계명문화대학 교수다. 그는 2002년 경기도 남양주시에 조선의 온실을 복원해 무, 상추, 배추, 달래, 시금치, 근대 등을 심고 온실 내 온도와 습도를 측정했다.

그 결과 온돌 위 온도는 20℃ 이상의 지속적인 보온 효과가 있었고 실내 온도는 10℃ 이상이었으며, 온실 내 습도도 수증기를 유입시켰을 때 온실 내부가 온실 밖보다 높은 것으로 나타났다. 물론 온실에 심은 채소도 잘 자랐다. 조선시대 온실이 얼마나 과학적으로 우수했는지가 실제로 입증된 것이다.

서양의 초창기 온실은 실내 온도를 높이기 위해 동물 배설물을 이용했다고 한다. 친환경 연료지만 냄새가 너무 지독해 다른 방법을 연구해야 했고, 대체품으로 석탄을 사용했는데 이로 인해 많은 유독가스가 발생했다고 전한다.

환경오염 걱정 없고, 현대 온실의 최대 단점인 결로 현상도 없는 우리 전통 온실. 온돌과 한지라는 귀한 문화유산과 온실 짓는 기술을 널리 전파했더라면 일찌감치 세계에 조선의 온실이 인기를 얻지 않았을까. 조상의 지혜에 번번이 감탄하게 된다.

KFA(K-Food Archive) 약 100만여개 Big Data Project

KFA(K-Food Archive) 약 100만여개 Big Data Project

통합검색

통합검색

태양의 빛과 열을 모으다, 세상에 처음 선보인 온실

태양의 빛과 열을 모으다, 세상에 처음 선보인 온실

•한식진흥원 •농촌진흥청 •농사로

•한식진흥원 •농촌진흥청 •농사로