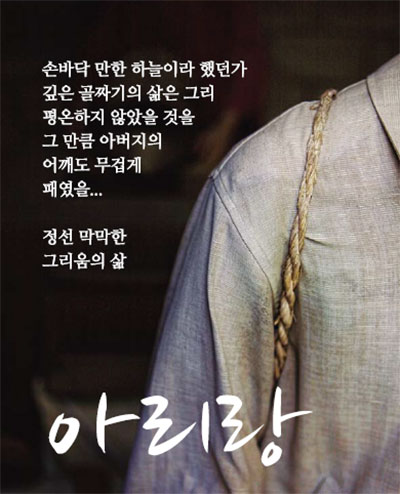

♣ 정선을 다녀와서...

강원도는 어디나 첩첩 산으로 둘러싸이지 않은 곳이 없지만 특히 정선을 여행할 땐 유난히 험한 산길을 굽이굽이 넘어야 한다. 지금은 포장이 잘 되어있어 자동차를 몰고 가는데도 불구하고 어느 지점에선 저절로 큰 숨을 몰아쉬는 자신을 발견하게 된다.

더욱이 예전 이곳에 살던 사람들은 걸어서 산 하나를 넘어야 이웃을 만날 수 있었을 테니 그 막막한 그리움의 실체가 오죽했을까? 하물며 타지에서 이곳으로 시집을 온 새댁들은 또 어떠했겠는가? 눈 뜨면 고향 생각에 먼 하늘을 바라보고 밤이면 베게 깃을 적시며 소리 없이 울다 잠이 들었을 것이다.

그런 사연을 아리랑 가락에 실어 보내며 시집을 와서 34년 째 살고 계신 분을 만나는 여행길이었다. 정선군 임계면 북산리에 사는 ‘최금춘(61)’님 “내 고향은 강원도 양양이래요. 시집을 이곳으로 오지 않겠다고 5일 동안 단식투쟁도 해 봤는데 결국 시집을 오고 말았어요.

처음엔 강릉과 아주 가까운 곳이라는 말을 믿었고 또 그 시절엔 부모님의 고집을 꺾을 수가 없던 시절이었지요. 임계 ‘삽당령’ 고개를 넘어오는데, 세상에나 그땐 비포장 도로여서 흙먼지를 마시며 오는 길 내내 이런데서 어찌 사람이 살고 있는지 상상할 수도 없었어요.

중신아비가 가깝다고 한 길은 고개를 넘어 가도 가도 끝이 없지, 게다가 더욱 기막힌 것은 시댁엘 당도 해보니 남편의 큰 형이 사업으로 재산을 다 날렸고 어린 아들 딸을 두고 형수는 집을 나가서 시어머니가 키우고 계시는 거라.

정말 하루에도 몇 번씩 도망을 가고 싶었지만 어디가 어딘지도 모르겠고, 그 때 차가 있나 뭐가 있나요? 그 ‘삽당령’ 고개를 걸어서 넘을 엄두도 나지 않아 눈물로 지새는 날이 많았지요. 그 세월 어찌 살아냈는지 지금도 생각하면... 그러다 보니 자식들이 태어나고 그럭저럭 세월이 이만큼 흘러왔네요.

생각해 보면 나는 그 세월 동안 일 만 하고 살았어요. 다른 생각이 나를 흔들지 못하도록 아침부터 저녁까지. 그렇게 죽어라 일을 하는데도 늘 가난했지요. 산골엔 우리만이 아니고 모두 다 가난했어요. 그래도 지금 생각해 보면 감자와 옥수수 강냉이가 우리에겐 고마운 곡식이었지요.”

정선아리랑의 한 대목 중에 이런 대목이 있다.

‘간 다지 못 간 다지 얼마나 울었나, 송정암 나루터가 한강수 되었소.

노랑 저고리 진분홍 치마를 받고 싶어 받았나, 우리 집 부모님 말 한 마디에 울며불며 받았네.

물 한 동이를 여다 놓고서 물그림자를 보니는 촌살림 하기는 정말 원통 하구나.’

다른 아리랑보다 유독 슬픔이 알알이 맺혀 있는 가락에 한이 절절히 느껴지지 않는가. 그 가락의 한 대목을 옴으로 직접 살아 낸 것이다. “그래도 큰집 조카들 다 키워서 시집 장가보내고 내 아들 결혼도 시켰어요.

그리고 아직 시집을 가지 않은 딸은 나처럼 살지 말라고 미국 명문대로 유학을 보내서 거기서 성공하고 자리를 잘 잡았어요. 그 생각만 하면 정말 인생 참고 산 보람이 있다 싶어요. 딸래미가 유학 가서도 얼마나 열심히 공부를 했는지 몰라요.

다른 애들처럼 놀고 싶을 때 고생하는 엄마생각을 하면 놀 수가 없었대요. 이번 내 환갑을 맞아 딸이 여행을 가자고 귀국을 한다네요. 한 5년만인가 봐. 얼마나 좋은 지 잠도 안 와요.”

그래도 일하던 습관이 몸에 배어서 2만평의 농사를 아직도 짓고 있고, 감자로 송편을 만들어 전국으로 보내는 사업을 하고 계신다. 감자 요리 시연 중 옛날에는 ‘감자반대기’를 언 감자로 썼다는 설명도 곁들였다.

감자를 다 캐고 나서 이듬해 봄에 먹을 것이 없으니 감자를 캤던 밭을 다시 뒤지면 겨우내 얼었다 녹은 미처 다 캐지 못한 감자가 더러 남아있어 그것을 가져다가 껍질을 벗겨 물에 담가서 몇 번 행궈 수제비나 떡을 해 먹었단다.

경사가 심한 산비탈의 겨우 녹은 밭을 여기저기 헤매며 감자를 줍는 우리네 어머니 모습이 눈앞에 그려졌다. “갑자기 손님이 오시면 이 산골에 대접할 음식이 뭐가 있겠어요? 그냥 감자를 강판에 갈아서 순식간에 떡을 해 드린다고 해서 ‘벼락떡(갑자기 내리치는 벼락처럼 만든다 해서)’ 이라는 것도 해 먹었지요.” 하신다.

특이한 것은 감자송편 속에 무생채로 썰어 갖은 양념으로 무친 것을 넣어 칼칼한 맛을 가미 한 것이 떡을 먹었을 때 느끼는 목 메임을 가시게 했다. 우리 네 조상님들은 이토록 부박한 삶을 살아 온 것이다.

어느 작가는 ‘삶의 진부한 일상 속에서 자지러지는 행복이나 기쁨이 없다 하더라도, 이 거듭되는 순환과 반복은 얼마나 진지한 것인가’ 라는 말을 했다. 그러나 이분들에게는 삶이 진부한 일상 이전에 생존하기 위한 절대 절명의 순간이었을 것이다.

돌아오는 길에 서울에서 정선으로 시집을 와서 41년 동안 살고 계신 또 한 분 ‘권영원(64)’님의 집에 들러, 정선의 특산물인 곤드레 나물을 넣어 먹었다는 ‘감자채만두’와 예전부터 이 지역에서 먹어 온 ‘콩갱이’도 먹어 보았다.

곤드레 나물과 직접 담근 갓김치를 씰어 넣고 만든 채만두는 한없이 먹어도 질리지 않을 것 같고 돌아와서도 내내 생각이 났다. 유난스레 길던 가뭄 끝에 내린 고마운 단비가 그치고 갑자기 쌀쌀해진 날씨가 가을을 재촉하는 듯, 바람마저 정선 골짜기를 휘 돌고 불어오던 길.

어둠이 서서히 산의 윤곽을 지우는 시각, 그 분들이 살아 왔던 시절들을 떠올리니 더욱 스산한 마음을 가눌 길이 없었다. 우리의 삶들은 이토록 상처 입은 얼룩 몇 점들을 가슴에 새긴 채 살아가고 있는 게 아닐까.

KFA(K-Food Archive) 약 100만여개 Big Data Project

KFA(K-Food Archive) 약 100만여개 Big Data Project

통합검색

통합검색

정선 아리랑에 시름을 씻고 보낸 세월

정선 아리랑에 시름을 씻고 보낸 세월![어머니의 손맛 [강원도] 정선 이야기](/wi_files/food_story/homefood_story/story9_1_1.jpg)

![어머니의 손맛 [강원도] 정선](/wi_files/food_story/homefood_story/story9_1_3.jpg)

•강원도농업기술원 •제주특별자치도농업기술원 서귀포농업기술센터 •서귀포시향토음식연구회

•강원도농업기술원 •제주특별자치도농업기술원 서귀포농업기술센터 •서귀포시향토음식연구회